ダークスター

18世紀にまで遡れる研究史

現在、想定できる、最大の重力源。

この宇宙で最も不可思議な天体のひとつ。

理解不能な何か。

それが『ブラックホール(Black Hole)』。

その名を初めて使ったのはアン・ユーイング(Ann Ewing)というジャーナリストだったとされている。

1964年1月。

「サイエンスニュースレター(Science News-Letter)」というアメリカの科学雑誌にて。

その名を世間に広めたのは、物理学者ジョン・ホイーラー(John Archibald Wheeler。1911~2008)である。

1967年の事。

ニューヨークでの会議にて、その場の誰かが(おそらくは何の気なしに)発したその名称は、ホイーラーを妙に魅了したのだった。

しかし二十世紀後半になって、ようやく正式名称が決まり、一般の人々にまで知られるようになった、その天体の研究。

その始まりは、実に200年以上前、18世紀にまで遡る事が出来る。

500倍以上の太陽

『フィロソフィカル・トランザクションズ(The Philosophical Transactions of the Royal Society。哲学紀要)』は、1665年から現在まで出版を続けている、英語圏では最も長い歴史を持つ科学雑誌。

1784年、ソーンヒルという町で牧師をしながら、科学研究をしていたジョン・ミッチェル(John Michell。1724~1793)は、その哲学紀要にある論文を載せた。

それに勇気がいる事だったかは今となってはわからない。

ただミッチェルは、その論文内に、ある風変わりなアイデアを紛れ込ませた。

「もし『密度(density)』が太陽と同じで、その大きさが500倍以上の星が存在するなら、その『脱出速度(Escape velocity)』は『光速度(speed of light)』をも上回る。それの意味する所は、つまり観測出来ない暗黒の星であろう」

「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性

「太陽と太陽系の惑星」特徴。現象。地球との関わり。生命体の可能性

ミッチェルが論文内でこのように書いたソレが、ブラックホールの存在に関する史上最初の説明であった。

もはや光すら逃げられない

密度というのは、「ある範囲内にどれくらいの質量が収まっているか」を示す単位。

たいていの場合がそうだが、この場合の密度とは、つまり全体の『質量(mass)』の平均の事。

つまり、密度が太陽と同じで、大きさが500倍とは、「全体の質量の平均が太陽と同じで、かつその大きさが500倍」だという事。

脱出速度とは、ある『重力(gravity)』の働く領域から、重力を振りきって飛び去るのに必要な速度。

ミッチェルの時代には、現在、最も上手く重力を記述出来る『一般相対性理論』はなかった。

「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙

「特殊相対性理論と一般相対性理論」違いあう感覚で成り立つ宇宙

しかし、今でもわかりやすい近似としてよく使われる『万有引力の定理(law of universal gravitation)』はすでにあり、ブラックホールの可能性を思いつくにはそれで十分だった。

そして当時から、人が光を通して物を見ているという事は知られていたし、様々な実験によりその速度もある程度は算出されていた。

つまりミッチェルは十分に大きな質量の星の重力ならば、光すらも脱出出来ない。

そのような星から放たれた光は、当然、外の観測者に届かない。

という事は、光で物を見る我々にそれは見えない。

500倍の大きさくらいの太陽があるとするなら、そういう星のはずだと考えたのである。

またミッチェルの論文より12年後の1796年にも、高名な数学者であるピエール・シモン・ラプラス(Pierre-Simon Laplace。1749~1827)が、同じような星の話を自著に載せた。

「半径が太陽の250倍で、密度が地球と同じくらいの星があったなら、それは光すら脱出出来ない暗いものであるはず」

ラプラスはそのように書いた。

ラプラスの方も、太陽がどうだの、地球がどうだのと、いちいち例えていて、人によっては逆にわかりにくいだろう。

つまり彼が言いたかった事は、ミッチェルと同様に、「その質量がある値以上の星は、もはや光すら逃れられぬほどに重力が強くなる」という事。

ミッチェルとラプラスが想像した、その(あるとしたら)見えない星は、ダークスターと呼ばれた。

驚くべき予言?

球体の太陽。

その500倍というのが、500倍の半径という意味ならば、これは驚くべき予言と言える。

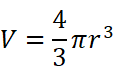

球体の体積を求める公式は、体積をV、球体の半径をrとして、円周率πを用い、

この公式の数の内、半径r以外は全て定数なので、球体の体積は半径の3乗に依存するという事になる、

つまり太陽の500倍の大きさとは、125000000(500×500×500)倍、すなわち太陽が125000000個入る体積。

そしてその体積で、太陽と同じ密度(平均質量)だという事は、すなわちミッチェルが想定した星は、「太陽の125000000倍の質量の星」という事になる。

これは明らかに、現在『巨大ブラックホール(Supermassive black hole)』と呼ばれるものを示している。

そこまで意図していたわけでは絶対なかったろうけども。

暗黒の星の暗黒時代

しかしダークスターはすぐに忘れ去られ、十九世紀の科学界においては、文字通り見えなくなってしまっていた。

そもそも、ミッチェルやラプラスの考えは、光が粒子であるという説を前提としていたが、十九世紀には、光は粒子でなく波であるという説が主流となっていたのである。

それが二十世紀になり、『量子力学(Quantum mechanics)』という物理学の新しい一分野が、光の正体に関して革命を引き起こし、その衝撃的な性質に関しても『特殊相対性理論(Special theory of relativity)』が明らかにした。

「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ

「量子論」波動で揺らぐ現実。プランクからシュレーディンガーへ  「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ

「物質構成の素粒子論」エネルギーと場、宇宙空間の簡単なイメージ

そして万有引力の定理の間違いを正した『一般相対性理論(General theory of relativity)』による重力原理の下で、ダークスターは再発見され、その名をブラックホールと変えたわけである。

しかしそれはもはや、ミッチェルやラプラスが想像したような、単なる見えない星ではなくなっていた。

一世紀も無視されていた間に、それはただ極端で奇妙なだけでなく、人の知識全てを食い殺しかねない恐るべき怪物に育っていたのである。

相対性理論

1905年

1905年の事。

物理学者アルバート・アインシュタイン(Albert Einstein。1879~1955)は、金属に光を当てた時、電子が飛び出す『光電効果(Photoelectric effect)』という現象に関して、光を粒子として考えたならば、上手く説明できる事を示した。

「アインシュタイン」人類への功績、どんな人だったか、物理学の最大の発明家

「アインシュタイン」人類への功績、どんな人だったか、物理学の最大の発明家

それは後に量子力学と呼ばれる分野の、初期の研究結果として、今では知られている。

量子力学へのその貢献度は非常に評価され、アインシュタインは1921年にノーベル賞も受賞した。

そしてもうひとつ。

光電効果の論文を発表したのと同じ年。

アインシュタインは、その名を不滅にした、ある学説をも唱えた。

今では特殊相対性理論と呼ばれる、時間と空間に関する学説。

特殊相対性理論

特殊相対性理論は、当時から実験により明らかであった「光速度は、光に対しどんな運動をしている者が観測しようと、ある一定の数値(秒速30キロメートルくらい)となる」という事実を説明するべく考えられた。

「レオン・フーコーの生涯」振り子で地球の自転を証明した素人学者

「レオン・フーコーの生涯」振り子で地球の自転を証明した素人学者

アインシュタインはまず、この世界の要素として、それまでは別々に考えられていた時間と空間を、ひとつに繋ぎ合わせた、『時空(Space-time)』という概念を唱えた。

そして、より速く動く者と、静止した者とでは、相対的に見た時空間にズレが生じるとした。

静止した者から見た、動く者の時間の進み方はゆっくりとなり、その空間的な長さも短くなるとしたのだ。

日常的な感覚だけで判断するなら全く意味がわからないが、相対性理論の効果は今では実験で確かめられている。

どころか、複数の人工衛生を利用した、位置確認システムGPS。

現在、普通にケータイなどのナビシステムに使われているこの技術は、その過程で、相対性理論の、時間はズレるという効果を考慮したプログラムが組まれている。

「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械

「コンピューターの構成の基礎知識」1と0の極限を目指す機械

つまりもし相対性理論の効果がアインシュタインの妄想にすぎないならば、GPSシステムは、ありもしない効果の為に、無意味な時間調整をしまくっているという事になり、正常に働いているはずがないのである。

そして特殊相対性理論は、(多分)アインシュタイン自身、予想だにしなかったふたつの結論をだした。

まず質量とエネルギーは本質的には同じであり、単に姿を変えあったものだという結論。

これはつまり質量とエネルギーの関係は、水と氷のようなものであるという事に他ならない。

これがひとつめ。

そして加速する者はエネルギーも増していくのだが、その速度が光速度を越える為には無限大のエネルギーが必要となる。

よって光より速いものは、この世界に存在しえないという結論がふたつめである。

ふたつめの結論は、つまり相対性理論的なブラックホールが、真の意味で完全に閉じられた領域である事を示している。

一般相対性理論

アインシュタインは、ただ天才というだけでなく、身の程知らずの自信家だった。

だから自身の学説である特殊相対性理論と、世紀の大学者ニュートン(Isaac Newton。1642~1727)の万有引力の定理が矛盾してしまう事に気づいた時、正しいのは自分の方だと強く信じたのである。

「ニュートン」世界システム、物理法則の数学的分析。神の秘密を知るための錬金術

「ニュートン」世界システム、物理法則の数学的分析。神の秘密を知るための錬金術

答の出るかもわからない難題にひたすら10年くらいも取り組む程に、アインシュタインは自分の方が正しいと信じていた。

そして結局彼は正しかった。

1915年、アインシュタインは、万有引力の定理に変わる新たな重力理論である『一般相対性理論』を唱えたのである。

重力の正体

特殊相対性理論と万有引力の定理の矛盾とは、実に単純なものである。

特殊相対性理論によると、この宇宙に光の速度を越えるものはない。

しかし万有引力の定理の前提となる、物体と物体の間に働く引力は、物体間にどれだけの距離があろうとも瞬時に伝わるとされていたのである。

万有引力というのが何であれ、光より速いものがこの宇宙に存在するはずがない。

しかし万有引力とは何なのか?

実は、そもそもニュートン自身、物体間にて引力がどのような仕組みで働くのかは説明出来ず、その仕組みはアインシュタインの時代にも謎であった。

その謎であった引力の仕組みこそが答だった。

アインシュタインは重力の正体は、質量がその大きさに応じて、時空間に与える影響なのだと考えたのだ。

何も存在しない時空間というのは平らで、そこに質量が置かれると、時空間は歪むのである。

そうして歪み出来た空間の傾斜に、より軽い物体が滑り落ちていくという現象。

それこそが万有引力によるものだとされていた、重力効果の仕組みだったのだ。

そしてアインシュタインは、時空の歪みが物体間に伝わる速度は、光速度と同じである事も、一般相対性理論の計算から導きだした。

つまり一般相対性理論は、特殊相対性理論と矛盾しない重力理論だったのである。

またGPSシステムにおいて、人工衛星が時計を調整しなければならないのは、地球から離れているので、重力による時空の歪みの影響が地上より弱い為に、その時計が地球上よりも速く時を刻んでしまうからである。

エディントンの観測

1919年。

天文学者、アーサー・スタンレー・エディントン(Arthur Stanley Eddington。1882~1944)率いる観測隊は、ある重要な天体観測実験を行う為に、アフリカ沖のプリンシペ島を訪れていた。

エディントンは、一般相対性理論の重要性にいち早く気づいていたひとりで、実験は、その正しさを証明する為のものだった。

エディントンが観測しようとしていたのは、太陽と同じ方向に見える星の見かけ上の位置のズレである。

一般相対性理論が正しいなら、星と地球の間に太陽があると、太陽が引き起こす空間の歪みが、星の光の経路を曲げるので、その星の見かけ上の位置が、本来の位置と違っているはずなのだ。

一方、万有引力の定理は、ただの引力。

そして光は直進する性質を持つため、経路が曲げられるなんて事はなく、見かけ上の位置は、実際のと変わらない。

変わるとしても、その度合いは一般相対性理論による予測とは全く異なる。

星の正しい位置は、太陽と、その星がまた離れた時に改めて観測すれば得られるので、後は太陽の影響下にある場合と比較する。

エディントンはそうして、見事に、一般相対性理論の予測する度合いとかなり近い、実際のズレを観測。

本当に、正しかったのはニュートンでなくアインシュタインだったのである。

恒星質量ブラックホール

シュヴァルツシルトの解

一般相対性理論から、ブラックホールが導き出されたのは、エディントンの観測よりも前だった。

1916年。

第一次世界対戦の最中、天文学者カール・シュヴァルツシルト(Karl Schwarzschild。1873~1916)は、軍に所属しながらも、アインシュタイン自身、まだ完全には解けていなかった一般相対性理論の方程式を解いた。

そして彼がアインシュタインに送った手紙には、今では『シュヴァルツシルトの解(Schwarzschild solution)』と呼ばれる解答と共に、そこから導き出せる、ある可能性が書かれていた。

というよりそれは可能性というものでなく、一般相対性理論が正しいとすれば、確実にありえるだろう奇妙な天体。

高い質量による空間の歪みが、ついに光の経路を脱出不可能なほど曲げるくらいになった時、それは成り立つ。

つまりそれはブラックホールであった。

シュヴァルツシルト半径

ブラックホールは別に星でなくてもなりえる。

ブラックホールとは、光すら逃れられないほどに時空間をねじ曲げる何かの事である。

そして、時空間を歪ませるのは星でなく、質量なのだ。

という事はどんなものであれ、十分に押し潰してしまえば、必要な質量になり、ブラックホールになるという事だ。

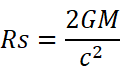

ある特定の質量がブラックホールになるサイズの半径を『シュヴァルツシルト半径(Schwarzschild radius)』と言い、アインシュタインに手紙を書いてからほんの数ヵ月後に、あっさり死んでしまったシュヴァルツシルトの、まるで遺品みたいである。

それは、シュヴァルツシルト半径をRs、ある物の質量をMとして、それに万有引力定数Gと、光速度cを使い、

という数式で導く事が出来る。

この式により、導き出される太陽のシュヴァルツシルト半径は3km。

つまり太陽は、半径3kmにまで押し潰された場合に、ブラックホールになるわけである。

シュヴァルツシルトは、もちろん一般相対性理論からシュヴァルツシルト半径の式を導き出した。

しかし妙なのが、万有引力の定理を用いてミッチェルとラプラスが導いたダークスターも実は、一般相対性理論なしに導き出されたこの数式が元となっている。

シュヴァルツシルトは、もしダークスターの事を知ってたなら、身震いしたかもしれない。

事象の地平線

ブラックホールは、しかしあるとするなら、その内部を考える事があまりにも難しい。

シュヴァルツシルト半径と、その外との境目を『事象の地平線(event horizon)』と言うが、まさしくその境目を越えられるのはたった一度、外から入る時だけであり、それはまさに別世界への片道切符なのである。

シュヴァルツシルト半径の内側、つまりブラックホール内部がどうなっているのかを知る事は誰にも出来ない。

というわけではないだろうが、少なくともそれを確認した者が、ブラックホールの外側にその情報を伝える事は出来ない。

「ホログラフィック原理」わかりやすく奇妙な宇宙理論

「ホログラフィック原理」わかりやすく奇妙な宇宙理論

普通に考えるなら、ブラックホール内部に入るという事は、ただ一定の空間に閉じ込められるという事でもない。

シュヴァルツシルト半径の内側にももちろん重力は働く。

内部の物は、その中心に引き寄せられ、ひたすら引き寄せられ、その中心は『特異点(singular point)』と呼ばれる、無限大の密度の点となる。

「無限量」無限の大きさの証明、比較、カントールの集合論的方法

「無限量」無限の大きさの証明、比較、カントールの集合論的方法

アインシュタインは無限大なんてものを回避する為に、光より速いものは存在しないと言った。

バカみたいである。

今や、それを信じようが、信じられなかろうが、無限大はそこにある。

というわけで、バカみたいなので、特異点を避けるために、ブラックホールの存在を無とするためのふたつの星が考えられることになる。

恒星とその最後

ブラックホールなんてあるわけがない。

逆に太陽みたいな星はなんであるのか?

太陽に比べたら塵みたいな質量の地球みたいな星は、重力が弱く、岩石とか、物質の固さで、その収縮が止まっている。

「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か

「化学反応の基礎」原子とは何か、分子量は何の量か

だが太陽のような星はどうか?

地球に比べたらずいぶん大きなあの質量から発生する重力は、物質などで止められないくらい強く収縮しないのだろうか?

実は収縮するほどに強いのだが、内部から、それに拮抗するほどの反発力が発生しているのである。

太陽のような『恒星(fixed star)』の内部では、その収縮の圧力ゆえに『原子(Atom)』同士が潰し合い、混じり合う『核融合(Nuclear fusion)』という現象が発生している。

核融合が発生すると、潰れた原子は、新しい別の原子に変わったりするのだが、その際に、質量をいくらかエネルギーとして放出する。

その放出されたエネルギーが生み出す反発力が、恒星が自らの重力で潰れない理由である。

ただし、もちろん太陽内部の原子の量は無限ではなく、反発力にエネルギーを持っていかれるために、その質量は減っていき、ついには核融合など出来なくなってしまう。

そうなると今度こそ恒星は、重力に抗えずに収縮していくわけだが、そのままブラックホールになってしまうとは限らない。

白色矮星と中性子星

仮に太陽内部の燃料がなくなり、収縮を初めても、太陽程度の質量ではブラックホールにはならない。

収縮はある大きさの時点で止まり、太陽は『白色矮星(White dwarf)』と呼ばれる天体となる。

白色矮星は、自身の重力による収縮が、狭い範囲に詰め込まれる事で増した『電子(Electron)』のエネルギーによる反発力で止まっている状態である。

物質は原子が組み合わさって出来ているが、原子というのは『陽子(proton)』と『中性子(neutron)』がくっついている『原子核(nucleus)』と、その周囲を飛び交う電子という構成になっている。

通常、原子内部は広々としていて、電子は、巨大な部屋の中を飛び交う虫みたいなものだが、これが圧縮により大量の電子が少ない原子の中に詰め込まれてしまうと状況が変わる。

原子の中で、ひとつの電子が存在出来るのは一ヶ所までと決まっていて、詰め込まれた大量の電子はまるで椅子取りゲームのように、原子内の居場所を取り合う。

そして実は電子というのは、原子内の存在する位置によってエネルギーを上昇させる。

ただ高いエネルギーの位置は、あまり安定しないので、普通は安定な低エネルギーの位置に電子はつく。

ところが圧縮された椅子取りゲーム状態ではそうもいかないので、仕方なく高いエネルギーの位置についた電子による圧力が白色矮星の反発力として働くわけである。

ところが電子による反発力が止められる重力には限界があり、提唱者の名前から『チャンドラセカール限界』と呼ばれるその限界以上の重力を生む質量の星は、白色矮星にならず、さらに収縮を続ける事が計算により示されている。

すると今度は、通常は原子核を構成する中性子の圧縮された塊、さながら巨大原子核が収縮を止めて、『中性子星(Neutron star)』という状態となる。

しかしやはりというべきか、中性子の反発力にも限界がある事が判明し、いよいよ、ある質量以上の恒星は、その崩壊後にブラックホールになってしまうという事が決定的となってしまった。

「中間子理論とクォークの発見」素粒子物理学への道

「中間子理論とクォークの発見」素粒子物理学への道

超新星爆発

中性子星で止まる質量にも限界があるとしても、まだブラックホールを信じない者の足掻きは続いた。

大きな質量が発生させる、中性子星をも許さないほどの高重力ならば、その収縮の凄まじい勢いが転じて大爆発を起こし、質量の大半を結局失ってしまうはず。

実際にそういう爆発は起こるとされ、『超新星爆発(Supernova explosion)』と呼ばれている。

「ガンマ線バースト」残光の謎、超新星爆発の威力、宇宙最強の爆発現象

「ガンマ線バースト」残光の謎、超新星爆発の威力、宇宙最強の爆発現象

しかし結局、ある質量以上の星ならば、超新星爆発の後に、ブラックホールになる事が計算により確かめられる。

さらには、実際にそのような過程で作られたと思われる、ブラックホールらしき天体も発見される事となる。

X線による探査

量子力学という分野は、電子や陽子や中性子、それに光の粒子など、この世界を構成する粒子が、単に粒子であるだけでなく、波の性質を持つ事も明らかにしてきた。

昔は、光が波か粒子かで議論されていたわけだが、結局はどっちも正しかったのである。

光は、粒子であり、波でもあったのだ。

その光を波として見る時、光はその波長の違いにより、『可視光線(Visible ray)』や『紫外線(Ultraviolet rays)』、『X線(X ray)』などと分類される。

その光の分類の内のX線を探知する観測によって、1962年、はくちょう座にある天体が発見される。

はくちょう座に発見された中で、X線を発する最初の天体なので、それは『はくちょう座X-1(Cyg X-1)』と名付けられた。

そしてそれは、「ブラックホールかもしれない天体」として認識された最初の天体にもなった。

はくちょう座X-1

観測は進み、その内にはくちょう座X-1には恒星があり、その恒星は、別の何らかの天体と、互いの重力で回り合う動き、『連星(Binary star)』をなしている事がわかってくる。

「八十八星座の一覧」ギリシア神話。プトレマイオス。天文学者の星図

「八十八星座の一覧」ギリシア神話。プトレマイオス。天文学者の星図

恒星にX線を発する機構はないので、地球から観測できるほど強いX線は、恒星と連星を作っているもう片方の天体からという事になる。

星の光を観測する時、その光の明るさが変化する場合がある。

そのきっかけは様々だ。

周囲のガスの深さの変化とか、構成原子が安定してないとか、とにかく、星の光の明るさは変化する事がある。

そして光の速さは有限である。

仮に突然、星ひとつの明るさが、肉眼でもわかるくらいに変化したとする。

その変化を示す光はまず、地球など、観測する地点から見た星の正面からのが真っ先に届く。

その後に、実際はそんなのでないのに、光を通した観測では、変化は徐々に星全体に広がるように見える。

その変化スピード。

つまり星の正面からの光が観測されてから、その広がりが最大になるまでの時間から、星の大きさは推定出来る。

そうして推定された、はくちょう座X-1の連星の、恒星でない方の天体のサイズは、半径300km以下という、とりあえず恒星ではないだろうコンパクトなものだった。

地球の半径が6300kmくらいである事を考えれば、そのスケールも想像しやすいかもしれない。

しかも相方の恒星の動きへの影響から、コンパクト天体の方の質量は太陽の6倍から20倍だとされたのだから、この天体が「ブラックホールではないか?」と考えられるのも無理ないだろう。

そしてこのはくちょう座X-1の発見を皮切りに、今に至るまで、ブラックホールらしき天体は次々発見されている。

ガス円盤

暗いのに輝く謎

しかしブラックホールは、何もそこから発しないはずの天体である。

それがなぜX線なんて発するのか。

あるいは発しているように観測されるのか。

恒星がブラックホールになる場合、その前にまず超新星爆発という凄まじい爆発を起こす。

その爆発によって吹き飛ばされた、かつて恒星の素材だった諸々は、熱によりガスと化し、現れたブラックホールの重力に再び集まり始める。

でなくとも、はくちょう座X-1のように、近くに恒星がある場合、その大気のガスを、ブラックホールは凄まじい重力により剥ぎ取る。

つまりブラックホールが形成された時に、その周囲に大量のガスがあるという事はよくある。

少なくともありうる。

そして高重力天体のブラックホールの周囲に、大量のガスなんてあるなら、当然、それらは吸い込まれていくであろう。

しかしブラックホールは高密度でもあるがゆえに、天体としてはかなり小さい。

小さな的に、適当に投げたボールが当たる確率が低いように、小さなブラックホールに、ガスはいきなり上手く落ちる事がたいてい出来ない。

するとどうなるかというと、ガスはブラックホールの周囲を回転しながら、徐々にそこに落ちていく事になる。

そうして徐々に落ちるガスが形成しているのだろうガスの円盤は、実際に発見された多くのブラックホールで確認されている。

そして、はくちょう座X-1のように、ブラックホールから放たれているようなX線は、実はこのガス円盤から発せられているのである。

回転によるエネルギー放射

回転しながらブラックホールに落ちていくガスだが、その回転スピードは、重力が強くなる内側の方が速い。

事象の地平線の付近ともなると、その速度は光速の数十%とかになってたりする。

そしてその凄まじい回転の速さの違いが、強い摩擦を生み、ガスを熱して、エネルギーを放出する。

つまり輝かせる。

その輝きこそ、ブラックホールらしい天体から放たれてくるX線である。

標準円盤

ブラックホールのガス円盤にはいくつか分類がある。

最も代表的なのが、『標準円盤(Standard disk)』と呼ばれるもの。

凄まじい回転の摩擦によって、ガス円盤からエネルギーが放出されると、当然ガス自体が元々持っていたエネルギーは減る。

するとガス円盤全体が冷やされ、その圧力も下がり、ガス円盤は餅か粘土を押しつけたかのように、平べったくなる。

標準円盤は、例えばDVDのような形状というわけである。

回転による摩擦による熱によるエネルギーの放出というサイクルは、ブラックホールそのものの機構ではないが、ブラックホールという天体について考える時、非常に重要である(コラム1)

(コラム1)ブラックホール発電

ブラックホール周辺のエネルギー放出サイクルは、特にブラックホールを実用的に理由する場合に重要となろう。

ブラックホールのエネルギーの変換効率は凄まじく、原子力発電の数十倍、数百倍というレベルである。

しかも原理的に、燃料は別にガスでなくても、というか何でもいい。

ゴミでも、危険物でも。

そのエネルギー放出サイクルは、現在の物理知識的に、おそらく最強の発電機として使える。

エントロピーとは何か。永久機関が不可能な理由。「熱力学三法則」

エントロピーとは何か。永久機関が不可能な理由。「熱力学三法則」

現在の物理知識的に。

質量降着率

あるブラックホールに関して、「そのブラックホールがある一定の時間にて吸い込むガスの質量」を、「そのブラックホールの質量」で割った値を『質量降着率(Mass accretion rate)』と言う。

この質量降着率の値がある範囲から外れると、ブラックホールのガス円盤は標準円盤にはならなくなるとされる。

より正確には、質量降着率は、円盤ガスの密度と、落下速度に関係していて、円盤の種類には特に密度が関係している。

ライアフ

これは単純な考えである。

ガス円盤の密度が低いという事は、ガスを構成する原子同士の間の距離に開きがあるという事。

例えば大量の機械がデタラメに飛び交う世界を想像すればいい。

機械同士は偶然ぶつかった時に、互いのエネルギーを交換しあう。

するとどうか、それを外から見ている者には、あっちでやりとり、そっちでやりとり、というふうな光景が見える。

原理的にエネルギーのやりとりは原子同士の間で非連続的に起こるが、上記の機械たちのような感じである。

機械たちのイメージの場合、密度は部屋の狭さを表す単位と考えればいい。

密度が低いなら、部屋は広い。

広い部屋では、機械たちが偶然ぶつかる可能性が減り、エネルギーのやりとりの頻度は下がる。

ガスの原子でも、密度の低さは空間的な余裕を意味し、エネルギーのやりとりの頻度は減る。

つまりエネルギー変換の頻度が減る。

もっとはっきり言うならば、密度が低いと、ガス円盤のエネルギー変換効率は悪くなる。

さらに、密度が低いのは、ガス円盤全体の量が低いという事でもあり、エネルギーに変換できる量が少ないので、当然放出されるエネルギーは少なくなる。

つまり密度が低く、その為に質量降着率が低いガス円盤は、あまりエネルギーを放出せず、標準円盤に比べて暗い。

さらに、放出されず円盤内部に残され、溜め込まれたエネルギーは圧力として働き、円盤を膨らませる。

そういうわけで、薄っぺらい標準円盤に比べると、暗くて分厚いガス円盤が生まれる。

そういうガス円盤は『ライアフ(RIAF)』と呼ばれ、標準円盤と区別される。

ライアフとは『Radiatively Inefficient Accretion Flow(放射非効率降着流)』の頭文字を取った名前である。

ライアフはまた、溜め込むエネルギーがガスの摩擦熱であるという関係上、凄まじく熱い。

普通に何十億度とかあったりする。

そしてライアフはエネルギーをあまり放出しないといっても、全くというわけでもない。

結果、標準円盤に比べたら量自体はわずかに過ぎないが、その放出エネルギーは、非常に高熱から発せられる事になる。

熱は光の波長と関係していて、高熱はその波長を短くする。

なのでライアフから放たれるエネルギー、つまり光は波長の短いX線やガンマ線となる。

そういう理由ではくちょう座X-1もライアフの可能性が高いと考えられている。

エディントン限界

ブラックホールは何も出てこれないが、入る事は出来る。

実際に、ガス円盤はブラックホールに吸収される過程にある。

そしてガスでも何でも吸い込めば、当然ブラックホールは質量を増やす。

するとブラックホールは、一度誕生したら後はひたすら大きくなるという事になるが、実はその速度には限界があるとされる(コラム2)

ブラックホールに吸い込まれるガスの量と速度が増すと、その摩擦から放出されるエネルギーも増す。

しかし実は、そうしてガスの量と速度を上げていくと、その内に回転は緩まり、大量のガスも、ブラックホールの外側に弾き飛ばされてしまうのだ。

あまりに多すぎるガスの速い回転によって生まれる強力なエネルギーの圧力によって。

そういうわけで、ブラックホールが外部の質量を吸い込める速度には限界があり、その限界の速度を『エディントン限界(Eddington limit)』。

そしてその限界ぎりぎりのガス円盤が放つ輝きを『エディントン光度(Eddington luminosity)』という。

(コラム2)全て飲み込まれた後

やがて宇宙のモノをブラックホールが全て飲み込み、空っぽとブラックホールだけになってしまうのだろうか?

空間が無限でないとしたら。

空間が無限であったら?

ビッグバンと宇宙の階層構造

相対性理論が、ブラックホールと共に明らかにした概念のひとつに『ビッグバン(Big Bang)』というのがある。

これは宇宙が、ひとつの特異点が広がる事で始まったとされる宇宙モデルであり、現在多くの証拠から、広く信じられている。

「ビッグバン宇宙論」根拠。問題点。宇宙の始まりの概要

「ビッグバン宇宙論」根拠。問題点。宇宙の始まりの概要

証拠のひとつが、『銀河系(Galaxy)』の大半が互いに遠ざかり、しかもその速度が離れているほどに速いらしいという事実である。

この宇宙はどうやら階層構造になっているようで、たくさんの恒星とそれを取り巻く惑星が密集した銀河系。

その銀河系が集まった『銀河団(galaxy cluster)』。

その銀河団が集まった『超銀河団(supercluster of galaxy)』。

さらにはそれらの銀河、銀河団、超銀河団が、広い空洞領域に各点として構成されるような構造の『銀河フィラメント(galaxy filaments)』という具合になっている。

光は波でもあるので、観測者が近づく時、遠ざかる時に、波長の長さが変わる『ドップラー効果(Doppler effect)』というものが発生する。

天体からの光を捉えたら、そのドップラー効果による波長の変化を分析する事で、その天体が地球、そしてその地球を含む『天之川銀河(Milky Way Galaxy)』に近づいているのか、あるいは遠ざかっているのかがわかる。

そうして様々な銀河系からの光を分析したところ、その大半が互いに遠ざかっているのがわかったのである。

さらには光が有限の速度を持つという事実から、より遠くより観測される光が、ビッグバン以降のより古い時代の天体である事がわかる。

もっと言うなら、宇宙が出来てから有限の時間しかなかったなら、地球に届く最も遠くからの光が宇宙最古の光という事になる。

「タイムトラベルの物理学」理論的には可能か。哲学的未来と過去

「タイムトラベルの物理学」理論的には可能か。哲学的未来と過去

現在、観測されている最も遠くからの光は、光速度でだいたい135億年くらいかかる距離にあるので、この宇宙の年齢は135億年とされている。

生まれつき怪物

ここまでの話で話題にしてきたブラックホールは、恒星が潰れた時に出来る『恒星質量ブラックホール(Stellar black hole)』というものだが、この宇宙には大質量、具体的には太陽の何百万とか何千万倍とかの質量のブラックホールも存在しているらしいとわかっている。

しかもそういう大質量のブラックホールは、地球から遥か果て、具体的には宇宙が出来てからまだ数億年という領域にも発見されている。

しかし問題はそんな巨大なブラックホールがどのようにして出来たかである。

普通に考えるなら、どんなブラックホールも吸い込んでくしか出来ない怪物だから、最初は小さくてもだんだんと大きくなれる。

だがエディントン限界がある。

ブラックホールが質量を吸い込める限界速度、それはブラックホールの成長スピードの限界をも意味する。

他はともかく、宇宙が出来て数億年領域の大質量ブラックホールが問題となる。

実は恒星質量程度のブラックホールから、観測されてるような大質量ブラックホールに成長するには、数億年では足りない事がわかっている。

答の候補はふたつ。

エディントン限界は越えられる。

あるいは大質量ブラックホールはいきなり大質量で出現した。

基本的には、前者だろうとされていて、『スリム円盤(Slim disk)』はエディントン限界を越える事が可能なガス円盤モデルとして考え出された。

スリム円盤

エディントン限界なんてのがあるのは、ブラックホールに吸い込まれるべき質量が、発生したエネルギーに押し返されるからである。

なので吸い込まれる方向と、エネルギーが放出される方向が違っているガス円盤なら、エディントン限界以上の吸い込みも可能となる。

スリムというのは、完全にミスっている名前である。

ガス円盤の研究が始まったばかりの頃、未発見の円盤モデルがたくさん想定されたのだが、それらの中では、このモデルはスリムな方だったからこの名がついた。

ところが研究が進み、ありえなさそうな想定円盤は次々消され、残ったのが、このスリム円盤だったわけである。

しかしそんなだから、スリム円盤とは言っても、このモデルはライアフ同様に、薄っぺらの標準にくらべて分厚い。

エディントン限界を越え、莫大なガスをエネルギーに変えるのがこのスリム円盤である。

しかしガスの密度が高すぎて、光の粒子として放たれるエネルギーの、外部への道筋を、ガス原子が塞いでしまい、発生したエネルギーの大半がガスから出られず、そのまま事象の地平線へと消えていくのだ。

そしてガスを出られずにいるエネルギーによる圧力が、円盤を膨らませる。

ついでに、比率的、ガスから放出される光が少ないと言っても、そもそもその発生するエネルギーが莫大すぎて、その莫大なエネルギーのわずかで、スリム円盤は、標準円盤以上の強さで輝く。

つまりスリム円盤はライアフのように膨らみ、かつ標準円盤以上のエネルギーを放出するガス円盤モデルなのである。

その他の性質

磁場の発生

地球は太陽に引き寄せられているのに、周囲を回っているだけで、別に太陽に吸収されにはいかない。

これは地球が太陽の周りを回る事で発生する『遠心力(Centrifugal force)』なる力と、太陽の重力が拮抗しているからである。

実は原理的にはブラックホールのガス円盤の場合も、回転するガスの遠心力と重力との拮抗により、吸収はやがて止まるはずなのである。

しかしガス円盤モデルで想定されているような、エネルギー放出サイクルは、ガスがブラックホールに吸い込まれ続けているからこそ発生する。

なぜブラックホールはガス吸収を続けられるのか?

これは実はガス円盤の研究が始まった頃には全く不明であった。

今ではある程度わかってきている。

まずブラックホールのガス円盤というのは非常に高温である。

比率的に最もエネルギーを大量放出する標準円盤は、他の円盤モデルに比べれば冷たい方だが、それでもその温度は数十万から数百万度くらいはあるとされている。

そのような高温だから、実は円盤ガスを構成する原子は、陽子や電子に引き裂かれている。

するとガス内部のあちこちで、電子の移動、つまり『電流(electric current)』が発生する。

「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係

「電磁気学」最初の場の理論。電気と磁気の関係

その電流は、『磁力線(line of magnetic force)』と呼ばれる、陽子や電子のような粒子を繋ぐ線のようなものを発生させる。

「マイケル・ファラデー」逆転人生と逸話、場を定義した物理学者の伝記

「マイケル・ファラデー」逆転人生と逸話、場を定義した物理学者の伝記

磁力線は陽子や電子のような粒子が持つ『スピン』という特性が目に見えて引き伸ばされたようなものだと考えればいいかもしれない。

そういうものだ。

また磁力線の影響下にある空間領域を『磁場(magnetic field)』と呼ぶ。

とにかくその磁力線は、速度の違う粒子同士を繋ぎ、それらの速度を弱める。

つまりは遠心力を打ち消し、後はブラックホールの重力がガスを一気に吸い込んでいくというわけである。

ブラックホール・ジェット

ブラックホール関連の現象の中で、最も観測が容易なのが『ジェット(Relativistic jet)』である。

これは、ガス円盤から、ガスの一部が細長く吹っ飛ばされ、あたかも巨大な竜巻のようなものを発生させる現象である。

とされてはいるが、ジェットはまだまだ謎に包まれていて、そのメカニズムはまだまだ想像の域と言える。

とりあえず考えられている仕組みとして、磁力線によるものがある。

磁力線はすでに述べたように、粒子が持つスピンという特性が、発生させる力とされていて、光のようなエネルギーが発生した時に、ついでみたいに発生したりもする。

ガス円盤に発生した磁力線は、ガス円盤の凄まじい回転によりぎっしり巻かれたコイルみたいになる。

「電気回路、電子回路、半導体の基礎知識」電子機器の脈

「電気回路、電子回路、半導体の基礎知識」電子機器の脈

磁力線には、バネのように巻かれると伸びようとする性質があり、繋いだ陽子や電子のガスと共に、勢いよく伸びて、それがジェットとして観測されるというわけである。

また巻かれた磁力線は、ジェットを細く絞る効果もあり、その形状の理由にもなる。

しかしジェットは、ものによっては、光速の数十%という凄まじい勢いである。

それほどの勢いは、『磁気圧駆動型ジェット(Magnetically driven jet)』と呼ばれる磁力線によるジェットでは出ないとされている。

一方スリム円盤のように、エディントン限界を越える吸収率により発生した凄まじいエネルギーの圧力ならば、光速近いジェットも発生させられる。

ただしその場合でも、ジェットが細く縛られている理由は磁気の巻きつきだとされる。

エネルギー放射の圧力により発生するジェットは、磁気圧駆動型ジェットに対し、『放射圧駆動型ジェット(Radiation pressure driven type jet)』と呼ばれている。

巨大ブラックホール

それは想像を絶するほどの

この宇宙において、理論上がどうとかでなく、実際にそれらしいものが観測されているものの中で、アレほど想像を絶するバケモノは多分ない。

巨大ブラックホールはそういうもの。

恒星質量ブラックホールは、発見される以前から、どのように出来るかも推測され、言ってしまえば内部構造以外は、もはやそれほど不思議な存在でもない。

しかし巨大ブラックホールは全然事情が違っている。

かつてミッチェルとラプラスが予想したダークスターは、明らかに恒星質量ブラックホールより、巨大ブラックホールに近いものである。

実は、人に先に観測されたブラックホールも、恒星質量でなく、巨大の方が先だった。

ただそれは当初、ブラックホールだと認識されなかったのである。

最初の宇宙電波

カール・ジャンスキー(Karl Jansky。1905~1950)は学者ではなく、電波技師だった。

「電波」電磁波との違い。なぜ波長が長く、周波数が低いか

「電波」電磁波との違い。なぜ波長が長く、周波数が低いか

1931年。

彼は、無線通信に紛れる雑音の研究をしていて、あちらこちらの電波を捉える望遠鏡を使い、観測をしていた。

ジャンスキーが雑音原因として考えていたのは、主に雷の電波だったが、しかしある雑音の電波は、常に毎回同じ方向から来ているように観測された。

そんな事、雷ではありえない。

ジャンスキーは、電波源は太陽である可能性も考えたが、しかし毎日観測する内に、その電波源の微妙な位置の変化が、夜空の星の動きに対応している事に気づいた。

それは明らかに宇宙からの電波だったのである。

しかしジャンスキーは、無線通信に雷があまり影響しないという、元々知りたかった事実を確かめると、別に宇宙について詳しく調べたりもしなかった。

誰もやらない。なら自分でやる

ジャンスキーの発見に刺激された、同じく電波技師のグロート・レーバー(Grote Reber。1911~2002)は、「もし宇宙からの電波について研究するなら、それに必要な機器の製作に協力したい」と著名な天文学者たちに手紙を書いた。

しかし誰からもよい返事はなかった。

リーバーはがっかりしながら、しかし一度心に灯した好奇心の炎は消さなかった。

1937年。

リーバーは自宅の庭に作った自家製の電波望遠鏡で、手当たり次第に宇宙を観測し、電波の発生源を次々と発見していき、その中に、いて座の辺りのものもあった。

「アンテナの基礎知識」種類ごとの用途。個々の特徴

「アンテナの基礎知識」種類ごとの用途。個々の特徴

このいて座の電波天体こそ、実は我らが天之川銀河の中心領域であり、巨大ブラックホールのひとつが鎮座する椅子だった。

そしてもうひとつ、リーバーははくちょう座の方にも電波天体を捉えていた。

それは後に恒星質量ブラックホールだと判明するX-1ではなく、もっと向こう、天之川銀河より遥か遠くの領域に存在する、後に『クウェーサー(Quasar)』と呼ばれるようになる天体であった。

クウェーサー

1950年代頃。

観測技術の進歩で、はくちょう座からの電波源、はくちょう座Aは、どうやら、地球から8億光年も離れた銀河系である事がわかってきた。

それほど離れているにも関わらず、はくちょう座Aからの電波は強く、さらに他にも、遠い距離をものともしないほどに明るく輝く天体はいくつも発見された。

しかしそれらは本当に、遠く強力な輝きなのか、単に未知の原理で、あたかも遠くにあるように観測されてしまう天体なのかはわからない。

未知の原理の天体だと考えた人が多かったらしく、それらにつけられた名前は、Quasi Stellar object(準恒星状天体)を略した、いかにもな、クウェーサーというものだった。

おとめ座の3C273

天文学者の間で、クウェーサーが遠くのバケモノか、近くのアンノウンかという議論はかなり白熱し、1962年、オーストラリアのグループが決着をつけるべく、ある観測をした。

遠すぎる他の銀河系に比べて、月はかなり近くにあるので、その位置や動きはかなりはっきりわかっている。

そこで月が、天体の光をかくす『掩蔽(occultation)』という現象を利用して、ターゲットの天体の光が遮られるタイミングから、その正確な距離を測るという方法が、おとめ座方向のクウェーサーに試みられたのである。

観測の結果、『3C273』というそのクウェーサーは、確かに地球から見て20億光年もの彼方にあるという事が判明し、議論は終わった。

つまりクウェーサーはバケモノだったわけである。

しかしなぜクウェーサーはそれほどに明るいのか、答の候補は今に至るまでひとつしかない(コラム3)

つまりクウェーサーは巨大ブラックホールなのである。

(コラム3)宇宙の果ての別宇宙

クウェーサーは別の宇宙ではないだろうか。

銀河系が明るいのは、多くの恒星が集まっているがゆえである。

多くの銀河系が集まっている宇宙なら、クウェーサーの明るさも納得というものだ。

とすると、もしかしたらその別宇宙の住人には、我々の宇宙がクウェーサーのひとつなのかもしれない。

あるいは未来の人たちは、「銀河系の光を昔の人は単体の星の光だと勘違いしていた」と歴史を教わるように、「昔の人はクウェーサー宇宙を、遠くの銀河系だと勘違いしていた」と教わるのかもしれない

電波ローブ

電波で銀河系を見た場合、銀河の星々とは明らかに違う、両側に広がるクラゲかワタアメみたいなのが確認されたりする。

耳たぶ(earlobe)みたいだから『電波ローブ(Radio lobes)』と呼ばれたそれも、最初は謎の現象だった。

ところでクウェーサーは、遥か遠くの銀河系の中心にある巨大ブラックホールだとされている。

ブラックホールの研究と共に、観測が進むと、銀河系はどれも中心に巨大ブラックホールを抱えている事が明らかとなってきて、電波ローブの正体も、明らかとなった。

つまりそれは、銀河中心の巨大ブラックホールのジェットだったのである。

活動銀河中心核

どの銀河系の巨大ブラックホールも、電波ローブやクウェーサーのような凄まじい光を発しているわけではない。

現在、それらのような銀河系中心にて目立つ巨大ブラックホールは、『活動銀河中心核(active galactic nuclei)』と呼ばれている。

しかし活動銀河中心核がない銀河系の内部にも、巨大ブラックホールは存在し、天之川銀河はまさにその一例となっている。

いて座Aと呼ばれるその中心の周囲の星の動きから、いて座Aには、太陽の400万倍くらいの質量の巨大ブラックホールが存在していると考えられている。

超臨界円盤

巨大ブラックホール誕生のシナリオが、恒星質量ブラックホールの成長しかないとする。

しかしだとすると発見されている中でも、古い巨大ブラックホールには、エディントン限界なんかがあるせいで、成長の時間が足りない。

そこで、仮想的にスリム円盤というものが考えられた。

エディントン限界を越えられる、吸収方向とエネルギー放出方向が異なるガス円盤。

そのようなガス円盤はしかしあくまでも理論上のものであったが、21世紀になると、コンピューターシミュレーションによって、それはやはりありそうだと確かめられた。

スリム円盤という紛らわしいのに代わる『超臨界円盤(Supercritical disk)』という新たな名前もつけられる事となった。

最大の謎。銀河との共進化問題

巨大ブラックホール、というよりブラックホール、むしろこの宇宙で最大の謎のひとつが「巨大ブラックホールと銀河系の共進化問題(Co-evolution problem of Supermassive black hole and galaxy)」である。

天之川銀河系は、銀河系としては小さな質量である。

そしてその中心の巨大ブラックホール。

太陽の400万倍というその質量も、巨大ブラックホールとしては小さい方である。

これだけなら何て事もない。

何も不思議ではない。

ところがどうやら、質量の高い銀河には、質量の高いブラックホール。

質量のやや高い銀河には、質量のやや高いブラックホール。

という具合に、銀河系とその中心のブラックホールとの間に相関的な関係がある事が、観測によりわかってきたのである。

その関係はどうやら「ある銀河中心の巨大ブラックホールは、その銀河系の0.15%の質量」というもので、なんでそんな事になってるのかは、もはや誰にもわからない。

銀河系にブラックホールが必要なのか?

ブラックホールに銀河系が必要なのか?

巨大ブラックホールが、銀河系質量の0.15%より成長する事はないのか?

物を放り込みまくって人工的にブラックホールを成長させたら、銀河系も大きくなるのか?

銀河系から物を剥ぎ取りまくって小さくしたら、ブラックホールも小さくなるのか?

この銀河系とブラックホールの関係を崩したら何かまずいのか?

誰も知らない。

誰も答えられない。